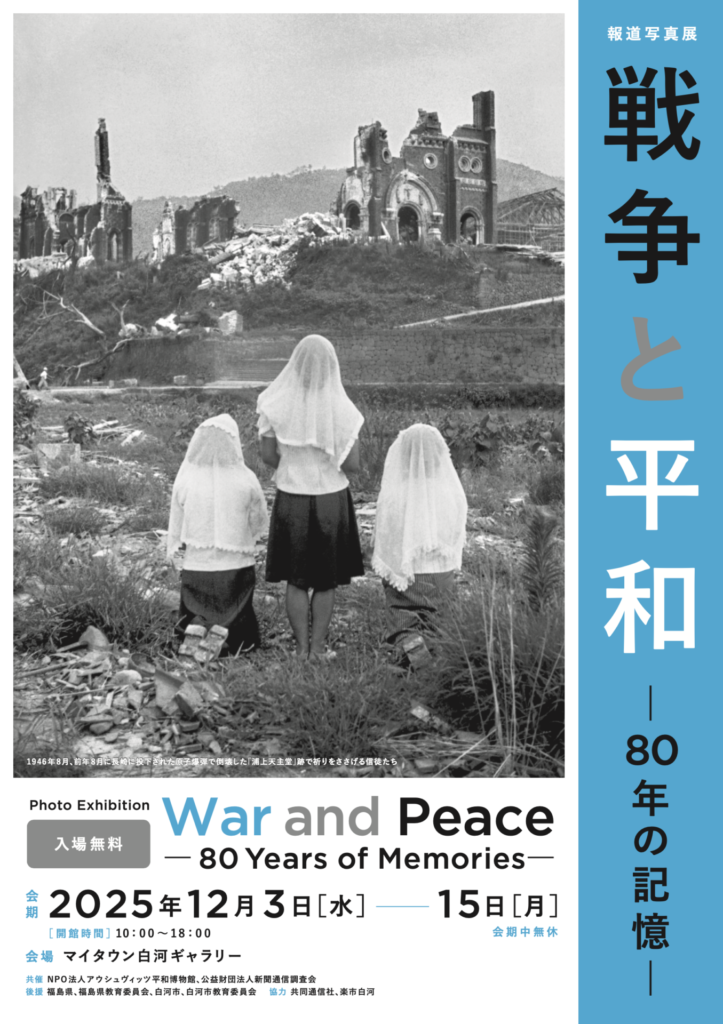

特別企画展 報道写真展「戦争と平和―80年の記憶―」

日時:12月3日(水)〜15日(月)10時〜18時

場所:マイタウン白河ギャラリー

共催:NPO法人アウシュヴィッツ平和博物館・公益財団法人新聞通信調査会

後援:福島県・福島県教育委員会・白河市・白河市教育委員会

協力:共同通信社・株式会社楽市白河

開催に当たって

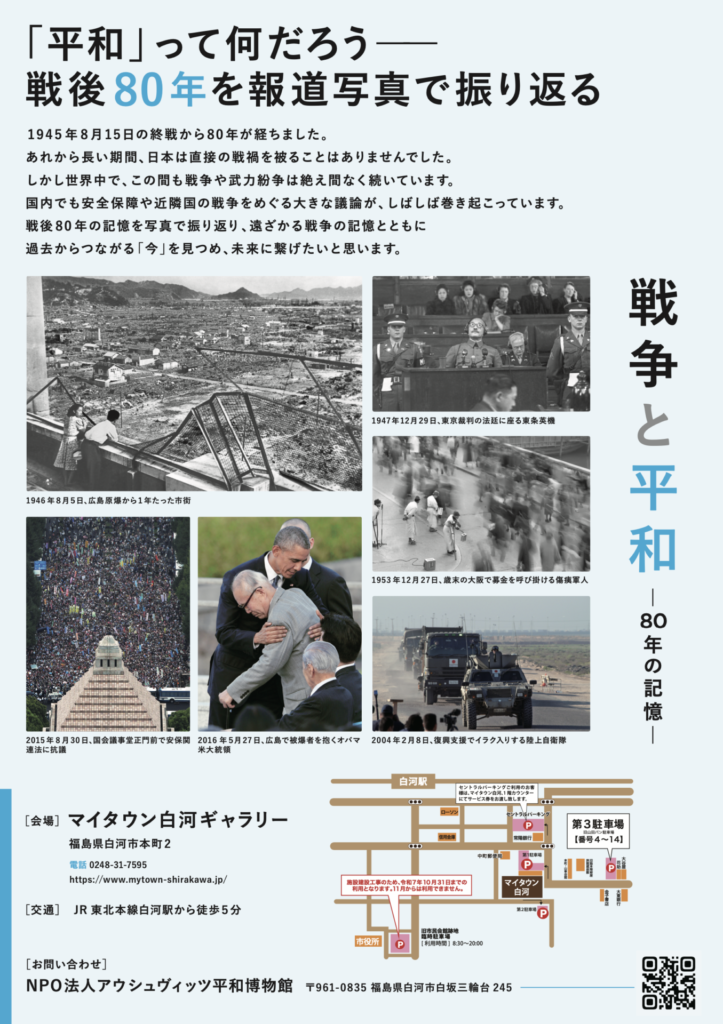

2024年のノーベル平和賞は、被爆者の立場から核兵器廃絶を訴えてきた日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)が受賞した。「原爆の父」と呼ばれる物理学者の苦悩と葛藤を描いた映画「オッペンハイマー」が日本で公開されたのも、奇しくも同じ年だった。終末時計がロシアによるウクライナへの核威嚇などで過去最短の「89秒」に迫る中、改めて核兵器を考えるきっかけになったのではないだろうか。

今年8月15日の終戦の日、政府の全国戦没者追悼式には約4500人の遺族が参列したが、うち戦後生まれが53%と初めて半数を超えた。遺族の世代交代が進み、戦争の記憶は遠ざかりつつある。天皇陛下のお言葉にある「さきの大戦」は、米国にならって太平洋戦争と呼ぶのが一般的だが、アジア太平洋戦争という表記も目立つようになった。欧州を含めれば第二次世界大戦であり、日本は当時、大東亜戦争と呼んだ。

戦争の呼称の問題は歴史認識にもつながる。太平洋戦争は、「玉砕」や「空爆」「原爆」などから、どうしても戦争の惨禍、被害者のイメージだけが前面に出がちだ。アジア太平洋戦争とすれば、抜け落ちていたアジア諸国への加害の事実に目を向けることができる。京都生まれの朴沙羅さん(社会学者)が24年秋、朝日新聞に書いていた「うんざりした『あの戦争』の平和教育」と題したコラムを思い出した。

「8月ジャーナリズム」とは、「原爆の日」から「終戦の日」にかけて新聞やテレビなどが集中的に取り上げる戦争関連特集のことである。ともすれば戦争被害の記憶だけを取り上げ、自然災害のように戦争を描いて平和の重要性を強調するパターン化したメディアの姿勢を批判する人たちもいる。朴さんの考えもこれに近い。韓国に駐在経験のある筆者もかねて違和感を持っていた。

25年は戦後80年の節目。この間、日本は幸いにも戦禍を被ることはなかった。しかし、世界では今もウクライナで、中東ガザで、悲惨な戦争、紛争が続いている。アジアでは戦後、朝鮮戦争、ベトナム戦争があった。日本の周辺では現在、北朝鮮が核開発を進め、台湾有事も取り沙汰される。そうした中で、平和の問題をもう一度考える契機になればと、今回の写真展を企画した。

公益財団法人新聞通信調査会 理事長 西沢 豊